“未验先投”急不得,莫让钱财毁了木材! |

||

| 来源: 发布时间: 2023年12月18日 | ||

|

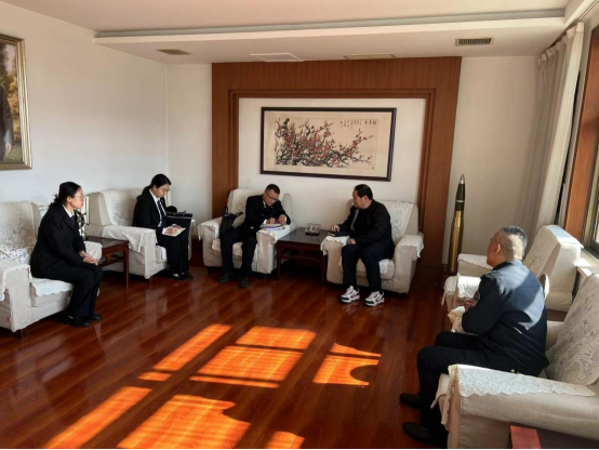

十年树木,百年树人。一粒小小的种子,历经播种、施肥、灌溉,经过数十年的时间才能成长为一棵高大的树。而一棵大树又需要经历什么,才变成我们家中的一件件家具?砍伐、切割、打磨、涂胶拼合······数十道程序必不可少。今天的这起案件,就与木质家具制作过程中一道看似不起眼却至关重要的程序有关。 【案情简介】 某公司系一家主要生产、加工木质家具的公司。2020年,其向生态环境部门报送了《木质制品及家具生产项目环境影响报告表》,生态环境部门作出环评批复,同意其《报告表》中木制品加工生产项目建设及环境保护和污染防治措施,同时载明“项目竣工后须按规定程序开展环境保护验收,验收合格后方可正式投入运行”。该公司急于生产开工,没有经过验收环保设施即投入生产。2023年,生态环境局在现场检查中发现,该公司建设的木质制品及家具生产项目已于2020年12月4日取得生态环境部门的环评批复,需要配套建设的环境保护设施已建成但未经验收,某公司擅自于2020年12月中下旬投入生产,构成“未验先投”环境违法行为,遂对其依法作出罚款225000元的行政处罚,同时对其直接负责的主管人员作出罚款54687元的行政处罚。该公司不服,认为其投入生产时已经建成环保设备并使用,没有对环境造成实际损害,遂向青岛铁路运输法院提起行政诉讼,请求撤销生态环境局作出的处罚决定。 【法院审理】 案件受理后,办案法官在研判卷宗的基础上,为进一步了解情况,实地到原告工厂进行了查看,并到生态环境局就案件情况进行了深入沟通、了解。 经调查发现,原告公司“未验先投”环境违法行为已触犯《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款之规定,综合全案核实的事实与证据,生态环境局作出的行政处罚决定,事实认定清楚,执法程序规范、证据确实充分、适用法律正确,原告的诉讼请求不能成立。 办案法官基于案件的上述实际情况,多次耐心细致地与原、被告沟通,倾听原告实际诉求,积极探索问题的解决途径,在法官耐心细致地普法教育下,原告认识到自己行为的危害性,并愿意承担生态环境损害赔偿责任,缴纳生态环境损害赔偿金。最终,经法院主持,双方达成和解协议,原告主动履行生态环境损害赔偿金,按期缴纳罚款,同时撤回对本案的起诉。 【结语】 绿水青山就是金山银山。“草木植成,国之富也。”巍巍高山、茫茫草原、茂密森林、碧海蓝天、洁净沙滩、湖泊湿地等都是大自然的慷慨馈赠,也是人类永恒发展的最大本钱。本案中,某公司作为一家加工木质产品的公司,生产的原材料就是树木,可谓是“靠树吃树”,但其若只看到眼前的利益,对环保程序“偷工减料”,让“钱袋子”毁了“绿叶子”,无疑是杀鸡取卵、竭泽而渔。本案的和解,不仅是一次行政争议的圆满解决,办案法官在案件审理过程中的释法明理更是让某公司真正认识到作为企业,生产盈利固然是其主要目标,但绿水青山是更加基础性和本源性的财富,离开了绿水青山,一切财富都将成为无源之水、无本之木,唯有种好“常青树”,方能收获“摇钱树”。 【法条链接】 《建设项目环境保护管理条例》 第二条 国家根据建设项目对环境的影响程度,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。 建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。 第十五条 建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 第十九条 编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用。 前款规定的建设项目投入生产或者使用后,应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定开展环境影响后评价。 第二十三条 违反本条例规定,需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或者使用,或者在环境保护设施验收中弄虚作假的,由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正,处20万元以上100万元以下的罚款;逾期不改正的,处100万元以上200万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他责任人员,处5万元以上20万元以下的罚款;造成重大环境污染或者生态破坏的,责令停止生产或者使用,或者报经有批准权的人民政府批准,责令关闭。 违反本条例规定,建设单位未依法向社会公开环境保护设施验收报告的,由县级以上环境保护行政主管部门责令公开,处5万元以上20万元以下的罚款,并予以公告。 |

||

|

|

||

| 【关闭】 | ||

| |

||

地址:山东省青岛市市南区广州路37号甲 电话0532-82978801 邮编:266002